2025年8月24日,田沁鑫在中國國家話劇院小劇場接受《環球人物》記者采訪。(本刊記者 侯欣穎/攝)

1999年,田沁鑫將蕭紅的成名作《生死場》搬上舞臺,致敬現代文學。小說《生死場》是蕭紅24歲時所作,講述九一八事變后,東北農民在日寇鐵蹄蹂躪下悲慘的生活狀態,以及漸漸蘇醒的民族意識和反抗情緒。話劇上演后,好評如潮,多名學者盛贊“滿臺游走的,是蕭紅的精魂”。這一年,田沁鑫30歲,憑借這一作品幾乎拿遍了戲劇界的大獎,聲名鵲起。

2001年,五四青年節當天,田沁鑫編劇、導演的話劇《狂飆》在北京大學百年紀念講堂首演,轟動一時。

2010年,田沁鑫再一次將目光投向經典——老舍的《四世同堂》。她幾乎把老舍筆下的北京西城小羊圈胡同復原到舞臺上,講述著抗戰時期胡同里的煙火人生與普通人的命運沉浮。北京首演時連演15場,場場爆滿,被稱為“一幅鮮活的北平浮世繪”“一部蕩氣回腸的平民史詩”。

多年來,這幾部戲不斷復排、上演,成為國家話劇院的經典劇目。田沁鑫一次又一次地同蕭紅、田漢和老舍在舞臺上“對話”。2022年,田沁鑫讓這三人在同一舞臺“相聚”,導演了一部文獻話劇《抗戰中的文藝》。除了蕭紅、田漢和老舍,出場的還有魯迅、郭沫若、茅盾、巴金、曹禺、夏衍、冼星海、秦怡等40多位文藝名家。

“這是對文藝先輩的一次致敬。中華民族最危急的抗戰歲月,也是中國文藝的‘覺醒年代’。抗戰中的文藝先驅,不僅記錄歷史,更參與歷史、塑造歷史。觀眾通過舞臺,可以看到中國14年抵御外寇中文藝名家們的抗戰心路。”田沁鑫對《環球人物》記者說。

3年過去,正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,這部戲以高清影像的形式再被推出,“讓今天的觀眾,感受到文藝在民族存亡之際所產生的那種弦歌不輟唱山河的力量”。

2025年9月,《抗戰中的文藝》以高清影像的形式在國話“CNT現場”高清展映季展映。

建一座“抗戰文獻博物館”

《抗戰中的文藝》包含的體量之大幾乎令創作者卻步:時間上,從1931年到1945年長達14年;空間上,所涉包括北京、上海、廣州、武漢、桂林、延安和東北三省等;文藝品類有文學、戲曲、戲劇,也有音樂、美術、電影等;人物包括魯迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺等,且個個都是文藝名家,作品眾多、人生豐富。

“這么多的人物,每個都是可歌可泣的,會有一個篩選的問題。這就有賴于秧禾之文工作社的編劇。”田沁鑫說。如何在舞臺上真實地展現一個個文藝名家鮮明的個性?她選擇了一種特別的形式——文獻話劇。所謂文獻話劇,是一種必須取材于原始文獻材料編寫的戲劇,比如文件、法庭審訊記錄等。

劇本的創作長達一年之久,兩位編劇最初是從一篇論文開始的。論文研究了抗戰時期重慶的氣候、地理地貌,以及抗日活動等。重慶是一座山城,每年10月到次年5月,經常會大霧彌漫,被稱為霧季。霧季地面能見度低,不利于飛機轟炸,日軍飛機很少來滋擾。于是,重慶文藝界就利用“霧季”舉行大規模的以舞臺劇為主要形式的演出,這就是著名的重慶“霧季公演”。

當時,一大批文藝精英匯聚重慶。順著“霧季公演”這條線,編劇團隊一點一點去搜集材料,閱讀、研究文藝名家們的作品、回憶錄、采訪文章,包括演講、錄音、電影資料等。抗戰時期材料繁多,人物記憶有偏差,他們還需要將時間、地點、人物等信息進行嚴格比對,一一核實、確認。“兩位編劇真是很下功夫。第一稿交給我時,8萬多字,包括140多個文藝名家,得演5個小時,最后不得不舍棄一些。”田沁鑫說。

真正上演時,田沁鑫在舞臺上搭建了一座“抗戰文獻博物館”。歷史資料、影像素材、木刻、素描等文獻材料,通過多媒體技術在臺上呈現,與演員的現場表演相互呼應,“屏,不再是舞臺的背景板,而成了戲眼之一,是舞臺上的一個‘角兒’”。

2022年10月1日,《抗戰中的文藝》在國家大劇院首演。田沁鑫坐在第一排中間的位置,心里既平靜又緊張。等到落幕,掌聲經久不息,那一刻,她懸著的心放了下來。

平實感,儀式感

《環球人物》:《抗戰中的文藝》是國家話劇院首次嘗試文獻劇的形式。一提到文獻,就離不開歷史的真實。在文藝創作和歷史真實之間,您是如何把握的?

田沁鑫:平實感,是《抗戰中的文藝》創作基調。在創作中,我們始終恪守歷史真實。創作前期,團隊耗時一年多查閱資料、研究史料,劇本六易其稿,確保臺詞、場景有史可依。除了文本,演員也全方位“定做”造型,從發型到著裝,都對比著歷史照片一一精心設計,甚至連做造型的吹風機都是當年的同款“古董”。

我們不拘泥于瑣碎史實,而致力于提煉人物的“精神真實”。演員們不僅在拍攝時提前了解人物的形象、生平、成就,更是深入到每位文藝大家的作品中,去深刻感知文藝先輩們的思想、情懷與精神,并在表演中透過歷史與他們對話,在靈魂上與角色連接。像廖凡演巴金,拍攝他講述老婦人帶著家里人逃難那一段悲慘的生活,喊停時他還在哭,真是動了很大的感情。

《環球人物》:與您之前執導創作的話劇相比,《抗戰中的文藝》有哪些創新之處?

田沁鑫:在呈現形式與內容深度上,我們進行了大膽創新與突破,把文藝創作的思想性、探索性與藝術性相結合。比如在劇中,我們大量使用了“歌隊”形式——在古希臘戲劇里這種形式儀式感很強,整體增強了莊嚴感,也豐富了觀眾的視聽體驗。

此外,運用環境戲劇的方式,通過科技與藝術相結合,實現影像、舞臺及演員表演的有機統一,打破“影像”與“舞臺”的結界。“歌隊”的他者講述、演員的角色演繹與大小屏影像的變幻聯動,提供了多維度的視角,拓展了舞臺的講述空間,在光影交疊和場景調度中,營造出歷史與現實對話的沉浸感和時代氛圍。

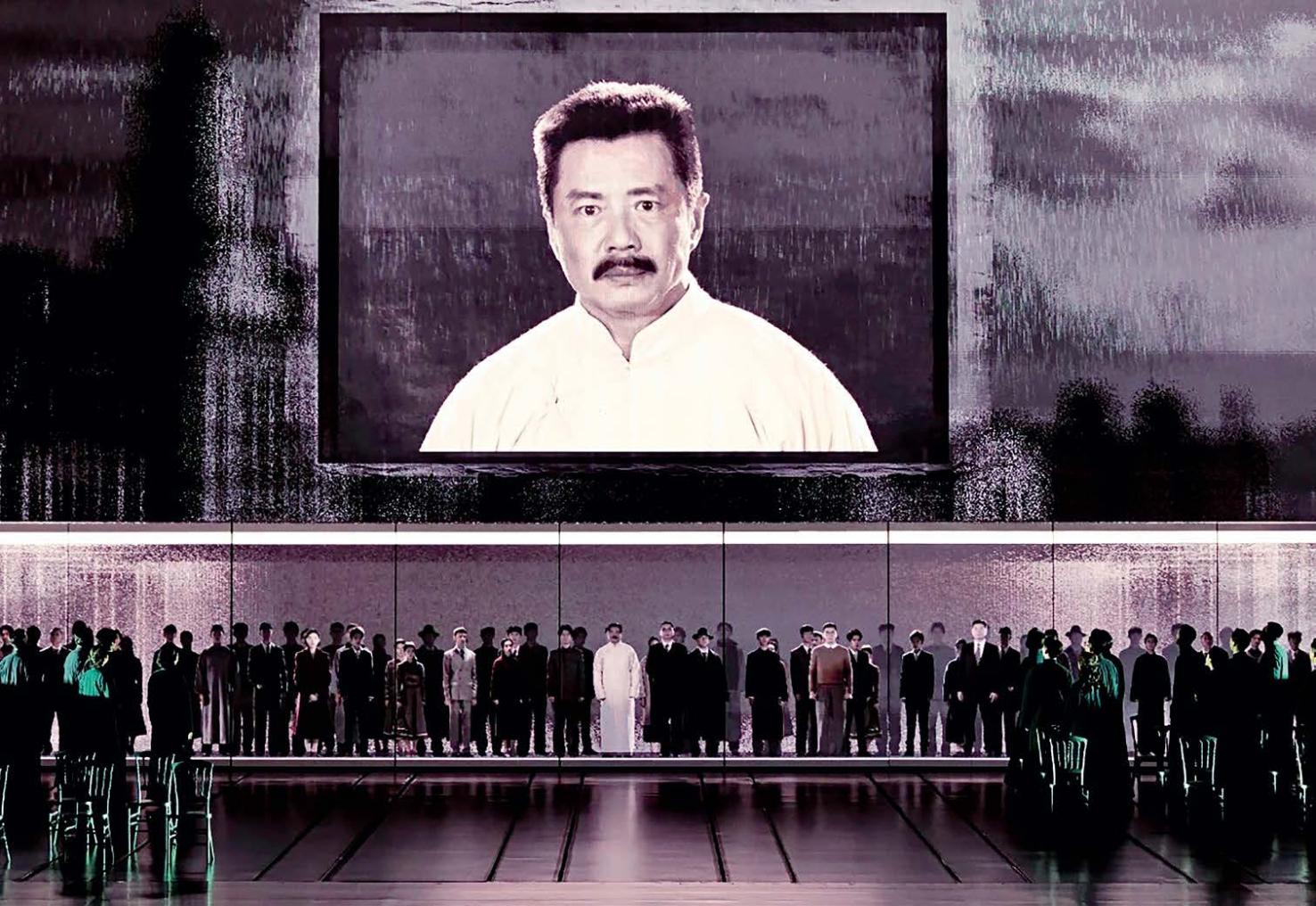

話劇《抗戰中的文藝》劇照。舞臺上,通過多媒體技術實現影像與演員演出相互呼應。

《環球人物》:您覺得導演《抗戰中的文藝》的難度在哪兒?

田沁鑫:作為文獻話劇,我們必須有大量的影像史料。難度在于,演員怎么在舞臺上去表現這些已經過世了的、曾經在抗戰中對國家作出突出貢獻的文藝家們。最終,我們決定全劇分舞臺出演與影像出演:一部分演員在舞臺上出演,他們既是“歌隊”的講述人,又是角色的扮演者;還有一部分演員,臺下先拍攝影像短片,等到演到合適的段落,在舞臺上作為文獻資料放映。

這樣一來,觀眾可以看到一個個文藝名家在民族存亡之際最真實的心路歷程和情感表達:抗戰之初,魯迅先生在報紙上刊登文章,表達對日寇侵略的憤慨,展現他的“橫眉冷對”;桂林淪陷時,巴金住在重慶的一間小得不能再小的屋子里,在寒夜中寫下《寒夜》;抗戰結束,茅盾離開延安辭行時,感慨地說:“我看見了魯藝的全體學員們,站在橋兒溝西側、延河北岸,列隊歡送。我踏上新的征程。”

“他們的作品是戰火中的力量,更是文明存續的支撐”

《環球人物》:總體來說,在宏大敘事與個體體驗這兩者之間,您如何處理?

田沁鑫:中國文學中,常說文以載道,但這個“道”需通過鮮活的人物和情感傳遞。《抗戰中的文藝》,就在宏大敘事與個人感知之間搭建了一座溝通的橋梁。

在劇中,我們聚焦抗戰大背景下文藝家的人生片段,有魯迅的“對日抗議”,也有老舍的“盧溝曉月”;有巴金深情的寒夜,也有郭沫若熾熱的憤慨……讓宏大的民族精神落地為可感的人生抉擇,展現的不僅是個人命運的縮影,更體現了個體與民族同構的東方敘事傳統。

話劇《抗戰中的文藝》劇照。

這樣的敘事,不僅能讓觀眾深入了解抗戰歷史的大致脈絡,更能讓觀眾深切感受到一個個鮮活的人物,他們在動蕩年代的喜怒哀樂、理想追求與抗爭精神,從而在個人層面與歷史背景中產生強烈的共鳴,讓抗戰歷史真正走進觀眾的內心深處,成為他們共同的精神記憶與文化記憶。

《環球人物》:通過這次創作,回望那段烽火歲月,您如何理解那一批文藝大家和那個時代?

田沁鑫:抗戰時期的文藝先驅,是民族的脊梁。他們的創作始終與人民同呼吸、與時代共命運。田漢、聶耳的《義勇軍進行曲》成為民族精神的強音,魯迅的雜文如匕首投槍直指黑暗……他們的作品是戰火中的力量,更是文明存續的支撐。

通過這些作品,我們能夠感受到,抗戰歷史不僅僅是一段慘痛的記憶,更是一部彰顯中華民族堅韌不拔、頑強拼搏精神的壯麗篇章。而我們今天的創作,正是對抗戰文藝家精神的一種致敬與延續。

《環球人物》:那么,在您看來,當下我們回望抗戰歷史,回望和紀念的是什么?

田沁鑫:我想,我們今天回望抗戰歷史,紀念的是中華民族在最為危難時刻展現出的文明韌性。當一個民族面臨存亡危機時,最可怕的不是武器的落后,而是精神的淪陷和文明的中斷。在那段烽火歲月中,我們的先輩用血肉之軀捍衛的,不僅是國土疆域,更是中華文明五千多年來積淀的文化基因和精神價值。

我們紀念的,是對生命的深切觀照、對和平的珍視。我們紀念的,更是一種信念。如今,中國正穩步走在實現中華民族偉大復興的道路上。在此過程中,愛國情懷、民族氣節、英雄氣概以及必勝信念,是深深植入每一個中國人心中的精神內核。

我想,這才是我們回望和紀念的真正意義所在。作為今天的文藝工作者,我們將繼續通過好的文藝作品,守護這份記憶,傳遞這種精神。這也是我們對歷史最好的回答。

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸田沁鑫,抗戰中的文藝,文獻話劇

聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯